大阪中之島美術館では、日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!が開催されています。

|

| 展示室入口 |

実はこの日本美術の鉱脈展、少し変わった展覧会なのです。

何が変わっているかというと、たいていの展覧会は、有名な芸術家や作品を展示して多くの観客に訪れてもらうようにするのですが、この日本美術の鉱脈展は、金鉱脈、銀鉱脈など地中に眠る有用な鉱物の鉱床になぞらえて、知名度はあまり高くなくてもすごい作品を展示しているのです。

それでは、開会前に開催されたプレス内覧会に参加しましたので、展示の様子をご紹介したいと思います。

※掲載した写真は主催者の許可を得て撮影したものです。

※本展では、一部作品が撮影可能です。会場内の注意事項をご確認ください。

展覧会開催概要

会 期 2025年6月21日(土)~8月31日(日)

※会期中、一部展示替えがあります。

会 場 大阪中之島美術館 4階展示室

開場時間 10:00~17:00(入場は16:30まで)

※7月18日~8月30日までのまでの金、土、祝前日は17:00~19:00まで開館延長

休館日 月曜日、7月22日(火)

※ただし7月21(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館

観覧料 一般 1800円、高大生 1500円、小中生 500円

展覧会の詳細等は同展公式サイトをご覧ください⇒https://koumyakuten2025.jp/

展示構成

第一章 若冲ら奇想の画家たち

第二章 室町水墨画の精華

第三章 素朴絵と禅画

第四章 歴史を描く

第五章 茶の空間

第六章 江戸幕末から近代へ

第七章 縄文の造形、そして現代美術へ

第一章 若冲ら奇想の画家たち

今回の展覧会の一押しは何といっても、伊藤若冲(1716-1800)と円山応挙(1733-1795)がそれぞれ一隻ずつ手がけた二曲一双屛風。若冲は竹と鶏、応挙は梅と鯉。どちらも当代随一の売れっ子絵師が最も得意とした画題を金地に水墨で描いた合作です。

|

| 左 伊藤若冲《竹鶏図屏風》寛政2年(1790)以前 右 円山応挙《梅鯉図屏風》天明7年(1787) どちらも個人蔵 通期展示 |

「伊藤若冲は知名度が低いどころか超有名ではないか!」と思われるかもしれませんが、2000年に京都国立博物館で開催された展覧会で空前の若冲ブームが巻き起こるまでは無名の存在でした。つまり若冲は、「知られざる鉱脈」が大化けしたもっとも典型的な例なのです。

そしてこの屏風は昨年(2024年)に新発見されたという、まさに地中に眠っていた鉱脈だったのです。

伊藤若冲の作品はほかにも、ネガフィルムのように白黒が反転した拓版画という技法で制作された《乗興舟》が展示されています。

これは、若冲の代表作《動植綵絵》を完成させた直後、京都・相国寺の禅僧・大典(梅荘顕常)とともに淀川を下り、大坂に赴いた船旅で見た岸辺の風景を描いた作品で、10mを超える絵巻が巻頭から巻末まで広げられて展示されているので、見ている方も京都から大坂までの船旅をしているような気分になれます。

|

| 伊藤若冲《乗興舟》京都国立博物館 展示期間6/21-7/21 (7/23-8/31には三井文庫所蔵の《乗興舟》が展示されます) どちらも明和4年(1767) |

そして、この拓版画のための版木は若冲の親戚である安井家に伝わり、一時は縁側の床につかわれていたといわれ、平成14年(2002)に発見されたというのですから、まさに「鉱脈」。今回の展覧会にふさわしい作品だと思いました。

第二章 室町水墨画の精華

室町時代に活躍した式部輝忠という絵師をご存じでしょうか。

室町水墨画大ファンの筆者も、その名前といくつかの優品しか知らないのですが、それもそのはず。

近年の研究によって、室町時代16世紀中期に鎌倉、小田原などの東国を中心に活動した画家だろうと考えられるようになりましたが、生没年も履歴も全く判明しない謎の絵師なのです。

謎の画家といっても、現在遺されている作品数は、屛風の大作が5点、掛軸は20数点、扇面画は100点以上も確認されているのですから驚きです。

今回の展覧会でも、展示替えがありますが、この作品を含めて4点の作品を見ることができます。

第三章 素朴絵と禅画

この章の作品を見て頭の中に浮かんできたキーワードは「自由奔放」。

《かるかや》と《築島物語絵巻》という、室町時代の素朴絵の双璧ともいえる作品や、白隠慧鶴ののびのびとした書画の作品などが楽しめます。

|

| 《かるかや》室町時代(16世紀) サントリー美術館 場面替えあり |

《かるかや》も《築島物語絵巻》も、どちらも悲しい物語なのですが、どの登場人物もなごみ系の表情をしているので、シリアスに描かれているよりも、かえって物語の世界に入っていけるような気がしました。

ぎょろっとした目でにらむ達磨さん、画面からはみだしそうな勢いの書。

白隠慧鶴の筆のパワーにはただただ圧倒されますが、これはすべて大阪中之島美術館の所蔵。大阪中之島美術館といえば、佐伯祐三や大阪とかかわりのある近現代美術の美術館というイメージがあったのですが、実は山本發次郎氏旧蔵の白隠作品を多数所蔵しているを初めて知りました。

第四章 歴史を描く

豪華な飾りつけの額縁におさまっているのは、荒れ狂う海から上陸してくる蒙古軍と、それを迎え撃つ鎌倉武士たちの迫力ある戦闘場面が描かれた《蒙古襲来図》。

これは油彩画なのですが、一見するとタペストリーのように見えます。実はこの作品はキャンバスでなく、日本画で用いられる絹本に描かれているのでした。生涯、西洋画と日本画の双方を並行して制作した田村宗立ならではの作品ではないでしょうか。

明治時代に洋画家として活躍した師弟の作品が並んで展示されています。

右が師・高橋由一《大和武尊》、左が高橋由一に師事した原田直次郎《素戔嗚尊八岐大蛇退治画稿》。

ミュンヘンを舞台にした森鴎外の小説『うたかたの記』に、留学中の画学生・巨勢という名で登場する原田直次郎が描いたこの作品は、関東大震災で焼失した明治28年(1895)発表の《素尊斬蛇》の画稿とされていますが、注目したいのは画面左下に描かれた、キャンバスを突き破るように顔を出しているワンちゃん。

今回の展覧会のキャッチコビーは「ナンジャコリヤ!連発」ですが、作品の前で思わず「ナンジャコリヤ!」とつぶやいてしまいました。

第五章 茶の空間

展示室と展示室の間のスペースには、現代作家による「もっとも重い茶室」と、「もっとも軽い茶室」が展示されています。

鉄を素材に、鉄でないものを鉄で作る加藤智大さんの《鉄茶室徹亭》。

茶室そのものだけでなく、室内の茶道具や掛軸、茶花まで、すべて鉄というまさに「徹底」した茶室には驚かされましたが、重いというだけでなく、安価で錆びやすい鉄を用いることで、豊臣秀吉が作らせた「黄金の茶室」と対照的な美意識を体現しているものでもあったのです。

|

| 手前 加藤智大《鉄茶室徹亭》平成25年(2013)、 奥 山口 晃《携行折畳式喫 茶室》平成14年(2002) どちらも個人蔵 通期展示 |

後方は、プラスチックの浪板やベニヤ板などの安価な素材をあえて用いて組み立てられた、山口晃さんの《携行折畳式喫 茶室》。

茶室そのものだけでなく、折畳式椅子や洗面器など身近な日用品まで茶の湯に取り込んでしまうところに山口晃さんのユーモアのセンスが感じられます。

「携行折畳式」なので、分解して折り畳んでどこにでも持って行って茶会ができそうです。

第六章 江戸幕末から近代へ

今回特に見たいと思っていた作品がこちら。安本亀八《相撲生人形》です。

|

| 安本亀八《相撲生人形》明治23年(1890) 熊本市現代美術館 通期展示 |

初めてこの作品の存在を知ったのは、今回の展覧会を監修された山下裕二さんの神奈川新聞連載記事「山下裕二の国宝もん!」(2022年)で紹介されたときでした。

それ以来、いつかは見てみたいと思っていたのですが、 今回それがかないました。

高さ170cmの木彫の作品を前に、相撲の始祖・野見宿禰と当麻蹴速が御前試合で渾身の力を込めて対決する、まさに「生き生き」とした二人の力士の迫力を十分味わうことができました。

ちなみに19回連載された「山下裕二の国宝もん!」のうち、「日本美術の鉱脈展」に展示されている作品は、《相撲生人形》のほかに、狩野一信《五百羅漢図》、《深鉢形土器(天神遺跡出土)》、《かるかや》と《築島物語絵巻》。そして《築島物語絵巻》を所蔵する日本民藝館も紹介されていました。

今回特に見たいと思っていた作品のもう一つは、牧島如鳩《魚籃観音像》でした。

観音菩薩と天女、聖母マリアと天使が描かれ、仏教とキリスト教がコラボレーションした不思議な雰囲気が感じられる《魚籃観音像》は、福島県小名浜漁業協同組合の依頼により大漁祈願のために描かれ、その後、平成22年(2010)の漁業協同組合解散にともない、牧島如鳩の故郷にある足利市民文化財団の所蔵になったという数奇な運命をたどった作品です。

牧島如鳩の作品は3点展示されています。

この一角だけ見ると、ヨーロッパの美術館で宗教画を見ているような気分になってきました。

《魚籃観音像》も《医術》もとてもいい作品なのですが、特にこの《恵(めぐみ)》の魅力に惹かれ、その前でしばしたたずんでしまいました。

なぜかというと、この作品はサイズこそ違え、ドイツ・ドレスデンで見たラファエロ作《システィナの聖母》(ドレスデン国立古典絵画館蔵)のように見えてきたからなのです。

間違いなく「MY 国宝」一押しの作品です。

第七章 縄文の造形、そして現代美術へ

今回のテーマは日本美術なので、時代も縄文から近現代まで幅広い範囲の作品が展示されてることは想像していたのですが、まさか縄文と現代の作品が同じ章に展示されているとは!

それも全く違和感ないので「ナンジャコリャ!」とうなりたくなってしまいます。

高さ約3mもある像《アルファ・オメガ》は、現代作家・西尾康之さんの作品。

鋳造する彫刻作品は通常、粘土で原型をつくり、それを石膏などで鋳型をとり、その鋳型に融解した金属や樹脂を流し込んでつくるのですが、西尾さんの場合は、「陰刻鋳造」といって指で粘土を押す軌跡のみでつくった雌型から制作するという独自の技法をとっているのです。

そしてこの作品は、縄文との親和性を意識して制作してほしいとの依頼に基づいて制作された新作。縄文時代と現代の作品が違和感なく並んでいる理由がこれでわかりました。

|

| 西尾康之《アルファ・オメガ》令和7年(2025) 個人蔵 通期展示 |

「可愛い国宝があってもいい!」と思ったのは、重要文化財・日本遺産の《人体文様付有孔鍔付土器(鋳物師屋遺跡出土)》。

右手の指でピースサインをして踊っているようにも見える人物はこれから人気が出てきそうです。

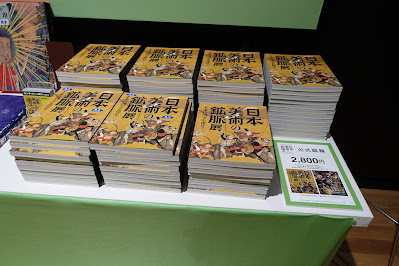

展覧会特設ミュージアムショップ

縄文土器から現代作家の作品まで、個性的で魅力あふれる日本美術を、カラー図版や詳しい解説で紹介する「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」公式図録もおすすめです。

展示作品をモチーフにした、「ナンジャコリャ!」なグッズも盛りだくさん!

《素戔嗚尊八岐大蛇退治画稿》のキャンバスから飛び出したワンちゃんや、《人体文様付有孔鍔付土器(鋳物師屋遺跡出土)》のピースする人物がデザインされたトーバッグはじめ、どれにしようか迷ってしまうグッズばかりです。

大阪、京都、奈良の国宝展ラッシュは閉幕しましたが、これからは「未来の国宝」の出番です。

ぜひご覧いただいて、 一押しの「MY 国宝」を探してみてはいかかでしょうか。