展覧会の見どころは事前告知の記事でお伝えしていますので、今回は先日開催されたプレス内覧会に参加してその場で見た印象を中心に展覧会の様子をご紹介したいと思います。

事前告知記事はこちらです⇒【9月29日(日)開幕!】山種美術館【特別展】没後50年記念 福田平八郎✖琳派

展覧会開催概要

会 期 2024年9月29日(日)~12月8日(日)

開館時間 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 月曜日[10/14(月・祝)、11/4(月・振休)は開館、10/15(火)、11/5(火)は休館]

入館料 一般1400円、大学生・高校生1100円、

中学生以下無料(付添者の同伴が必要です)

各種割引、展覧会の詳細、関連イベント等は山種美術館公式サイトをご覧ください⇒https://www.yamatane-museum.jp/

展示構成

第1章 福田平八郎

第2章 琳派の世界

第3章 近代・現代日本画にみる琳派的な造形

※展示室内は次の1点を除き撮影禁止です。掲載した写真はプレス内覧会で美術館より許可を得て撮影したものです。

色づいた葉やススキが今の季節にふさわしい福田平八郎《彩秋》(山種美術館)のみスマートフォン・タブレット・携帯電話限定で写真撮影OKです。館内で撮影の注意事項をご確認ください。

SNSで発信する時のハッシュタグは、#山種美術館 #福田平八郎・琳派展 です!

第1章 福田平八郎

第1展示室に入ってすぐにお出迎えしてくれるのは、メインビジュアルになっている福田平八郎の《筍》(山種美術館)。

|

| 第1章展示風景 |

地面からニョキッと出てきた二本の筍は、皮が黒々としていて、中身がぎっしり詰まっている質感が伝わってくるようでした。

そして驚いたのが、地面に広がる竹の葉。

なんと竹の葉の輪郭線には琳派のトレードマークともいえる「たらし込み」(墨や絵具の滲みを活かして描く技法)が使われているのでした。ぜひ目の前で「たらし込み」の妙をご覧ください。

|

| 福田平八郎《筍》1947(昭和22)年 山種美術館 |

平八郎の出身地の大分と画業を学んだ京都では没後50年記念の回顧展が開催されましたが、東京で開催されるのは山種美術館だけ。同館所蔵作品と個人蔵の作品あわせて26点もの作品が展示され、そのうえ、学生時代に描いた作品から、徹底した細密描写にこだわった作品、そして単純な色彩と大胆な構図による独自の世界を確立した作品まで、平八郎の画業の変遷をたどることができるのです。

|

| 左から、福田平八郎《白桃》1962(昭和37)年、《桃》1952(昭和27)年頃 (いずれも個人蔵)、《花菖蒲》1957(昭和32)年、《鮎》1956(昭和31)年 (いずれも山種美術館蔵) |

平八郎が京都市立絵画専門学校2年生の時に描いた作品が《桃と女》(山種美術館)。

青々とした桃の葉とたわわに実る桃、明るい表情で収穫作業を行う女性たちが描かれた生命感あふれる作品ですが、なんと第10回文展に出品して落選してしまった作品なのです。

落選の悲哀を味わった平八郎ですが、その後、文展(文部省美術展覧会)の後身として始まった帝展(帝国美術院展覧会)の第5回目には展覧会委員に名を連ね、初めて審査員を務めることになり、その時に出品されたのが平八郎初期の大作《牡丹》(山種美術館)でした。

|

| 福田平八郎《牡丹》1924(大正13)年 山種美術館 |

中国・宋代(10~13世紀)の院体花鳥画を意識して、南宋時代の李迪(りてき)《紅白芙蓉図》【国宝】(東京国立博物館)に見られるように、花を前面に出して大きく描き、一つひとつの花びらを丁寧に表現しているのですが、画面の薄暗い雰囲気も相まって、平八郎の作品からは現実のものとは思えない幻想的な雰囲気が感じられてくるのです。

そして展示は、先ほどご紹介した《筍》のように、これぞ平八郎!と言える作品から、晩年の作品へと続いていきます。

|

| 第1章展示風景 |

第2章 琳派の世界

第2章は、きらびやかな金屏風や、季節感が感じられる花鳥画の掛軸をはじめ、平八郎が大きな影響を受けた琳派作品が展示され、琳派の世界に没入できる空間が広がっています。

|

| 右 伝 俵屋宗達《槙楓図》17世紀(江戸時代) 左 酒井抱一《秋草鶉図》【重要美術品】19世紀(江戸時代) どちらも山種美術館 |

|

| 第2章展示風景 |

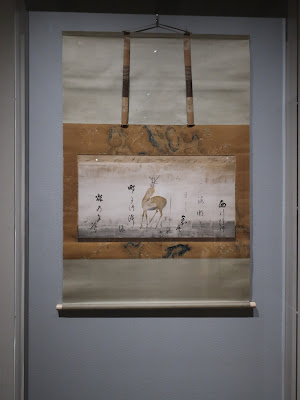

中でも注目したいのが、桃山から江戸初期にかけて活躍した二人の芸術家、俵屋宗達と本阿弥光悦のコラボ作品。

|

| 俵屋宗達(絵)、本阿弥光悦(書)《鹿下絵新古今集和歌巻断簡》 17世紀(江戸時代) 山種美術館 |

作品名に「断簡」とあるように、この作品はもとは1巻の絵巻を切ったもので、山種美術館が所蔵しているのは絵巻の冒頭の部分。ほかにも絵巻の断簡は国内の美術館にも所蔵されていて、後半の大部分はアメリカのシアトル美術館が所蔵しているので、同館の公式サイトで同館所蔵分の画像を見ることができます。

同じく宗達と光悦のコラボ作品《四季草花下絵和歌短冊帖》(山種美術館)は、もとは屏風に貼り付けられているものでした。

季節の草花が描かれた大きな画面の屏風に貼り付けられているところを頭の中で想像しながらこの作品を見てみると、また一つ味わいが深まるかもしれません。

第3章 近代・現代日本画にみる琳派的な造形

一つの展覧会で福田平八郎と琳派の2つの展覧会が楽しめると思っていたのですが、実は3つめの楽しみがありました。

それは、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一と、私淑によって江戸時代を通じて引き継がれてきた琳派に私淑し、構図や技法の影響を受けた近代・現代の日本画の巨匠たちが描いた作品が展示されている第3章です。

影響を受けた琳派作品がパネル展示されている作品もあるので、見比べてみると画家の琳派に対する思いの強さが伝わってきます。

オリジナルグッズも充実してます!

展示作品の絵はがきや一筆箋、福田平八郎《芥子花》(山種美術館)をモチーフにした「ブックカバーしおりセット」、さらには携帯ルーペもあって、いつものことながら充実のレパートリーです。

『【特別展】 没後50年記念 福田平八郎✖琳派』の図録も販売中(税込1320円)。

福田平八郎と琳派の作品がご自宅でも楽しめます。福田平八郎のことばも掲載されていてA5ハンディサイズ。さっそく購入しました。

オリジナル和菓子も充実してます!

展覧会を見たあとはスイーツを味わいながら一休み。

「Cafe 椿」では福田平八郎や琳派の作品を思い浮かべながら、作品にちなんだオリジナル和菓子をお召し上がりいただくことができます。