国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)(※以下歴博)では、企画展示「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」が2025年3月25日(火)~5月6日(火・休)に開催されます。

浮世絵の展覧会は毎年、各地の美術館・博物館で開催されますが、今回、歴博で開催されるこの企画展示は、江戸時代末期から明治初期にかけての、戊辰戦争などの戦争や動乱、大地震、疫病の流行、多くの人々を集めた寺社の開帳や見世物、人々を熱狂させた流行現象など、激動する時代の諸相を描いた錦絵を、その歴史資料的側面に光を当てて展示するという、歴博ならではの展覧会なのです。

特に焦点を当てているのは、この時代に出てきた「風刺画」というジャンル。

少なくとも今の日本では政府を批判する絵を描いてもお咎めを受けることはないでしょうが、いくら幕末期には威信が落ちたとはいえ幕府を直接批判してはただでは済まないでしょうから、規制をかいくぐった表現で幕府を風刺する作品が人気を博したのですが、見ている現代の私たちは「そこまでやって大丈夫?」というスリリングな気分が味わえるという楽しみ(?)もあるかもしれません。

この記事で最初にご紹介するのは、「風刺画」というジャンルが成立するきっかけとなった歌川国芳の《源頼光公館土蜘作妖怪図》。

|

| 《源頼光公館土蜘作妖怪図》歌川国芳画 天保14年(1843) 国立歴史民俗博物館蔵 |

出版されたのは老中・水野忠邦が行った天保の改革の時。

描かれているのは、平安中期の武将で、大江山の酒呑童子を退治した伝説で知られる源頼光と部下の四天王の面々。

右上の病にふしている源頼光の枕元で法師に化けた土蜘蛛が無数の妖怪を出現させて頼光と四天王を悩ませている図で、妖怪変化らは改革で罰せられた人々や禁止された業種の人々の恨みの化身、そして、頼光は将軍・徳川家慶、その右の卜部季武は水野家の家紋・沢瀉(おもだか)紋の衣装をまとっているので水野忠邦を暗示していると当時の人たちの間で大評判になりました。

しかしながら、さすがにこれはまずいと思った版元は、筆禍をおそれこの図を回収して、版木を処分したという顛末がありました。

《本展のみどころ》

⚫ 「源頼光公館土蜘作妖怪図」をはじめ、あの歌川国芳、河鍋暁斎、三代歌川広重も描い

た風刺画も登場!

⚫ 写楽や歌麿だけが錦絵じゃない!マニアックな錦絵が勢ぞろい! 1点ずつ解説つきの風

刺画の展示は歴博ならでは

⚫ 民衆の中に息づき、爆発的な広がりをみせた時事錦絵を通し、江戸時代末期以降のリア

ルな流行現象、民俗、文化、人々の関心事を総覧

⚫ 「夏の夜虫合戦」など歴史的な出来事になぞらえた、なぞ解き絵のような風刺画より、

ユーモラスに明るく出来事をとらえる大衆文化をみる

⚫ 明治のはじめ、人々が動物に熱狂! この世相を写したユニークなウサギをネタにした錦

絵「かつぽれかへうた」も紹介

1 風刺画の基盤

江戸末期に流行した風刺画や時事を扱う錦絵は、当時の出版規制の対象でしたので、あからさまな表現を避け、さまざまな工夫をもとに風刺や時事を扱ってその意図を伝えていました。

歌川貞益の《道化手遊合戦》に描かれているのは犬張子に乗った猿、五月幟から抜け出した鐘馗、鯛車に乗った鎧武者などの玩具類ですが、中央には小児の疱瘡・麻疹に霊験ありとされた半田稲荷の旗を手にする狐がいるので、当時流行した疫病退散の意味が込められているのかもしれません。

2 風刺画の登場

《源頼光公館土蜘作妖怪図》の大ヒットを生んだ歌川国芳の《浮世又平名画奇特》は、現在の滋賀県・大津の追分、三井寺の周辺で売られていた軽妙なタッチの「大津絵」で描かれる雷神や鬼、人物などユーモラスなキャラクターが絵から飛び出して、大津絵の祖とも伝わる浮世又平(岩佐又兵衛)の前で踊るという作品です。

この作品が出版された嘉永6年(1853)6月には、ペリー来航、十二代将軍徳川家慶の逝去など世間を騒がす事件があり、当時の人たちは、右上の雷は黒船で来航したペリー、その左下の袖に「かん」の字のある鷹匠若衆が疳公方の綽名を持つ十三代将軍徳川家定などと比定する説がおこなわれた。

|

| 《浮世又平名画奇特》 歌川国芳画 嘉永6年(1853)6月 国立歴史民俗博物館蔵 |

3 鯰絵

古くから地底にいる大鯰が暴れて大地震を起こすと信じられていましたので、安政2年(1855)10月2日に発生した安政の大地震後は、「鯰絵」が流行しました。こちらは弁慶七ツ道具ならぬ「なまず道具」。復興景気で大工や左官など建設関係に業種が潤ったことを皮肉ったものなのです。

|

| 《弁慶なまづ道具》 安政2年(1855) 国立歴史民俗博物館蔵 |

4 流行り病と錦絵

江戸時代末期には何度かコレラや麻疹(はしか)が大流行しましたが、有効な治療法がなかった当時は、錦絵も病に翻弄されていた人々の情報源となりました。

この章では、安政5年(1858)のコレラ流行の折に出た錦絵と文久2年(1862)の麻疹の流行に出た錦絵が取り上げられます。

《麻疹退治》には、病の流行で潤った医者や薬種屋や、損失を被った酒屋や噺家などが入り乱れて描かれています。

そして画面上部には避けるべき行為や食べ物、食べてよいものが示されています。

|

| 《麻疹退治》 歌川芳藤画 文久2年(1862)7月 国立歴史民俗博物館蔵 |

5 激動の幕末

ペリー来航のあと、開国と攘夷の間で揺れ動き、わずか十数年という短い間に戊辰戦争を経て江戸幕府倒壊にまで突き進んだ激動の幕末期に、江戸の民衆たちは大事件への情報を求め、それに応えた錦絵は激動の世の中の動きをタイムリーに伝えました。

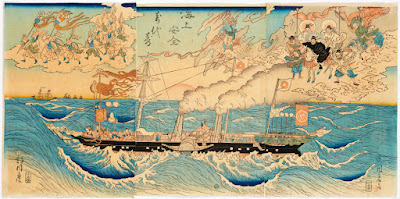

波高い海上を航行する洋式外輪船は、幕府がイギリスから購入して主に人員や物資の輸送に用いた順動丸。

鬼才・河鍋暁斎が描いたこの絵は文久3年(1863)6月9日に将軍家茂が大坂湾の防御状況視察で乗船したことが描かれているものと思われていますが、この錦絵が発行されたのが翌7月なので、情報収集から制作、出版までのスピード感がすごいです。当時の出版業界のジャーナリスティックが側面が強く感じられます。

|

| 《海上安全万代寿》 河鍋暁斎画 文久3年(1863)7月 国立歴史民俗博物館蔵 |

「あわて絵」というジャンルがあるにも驚かされました。

この《延寿安穏之見酔》は、文久2年(1862)8月21日、横浜の生麦で薩摩藩士がイギリス人を殺害した生麦事件のあと、賠償を要求するイギリス艦隊からの江戸砲撃を恐れ、郊外へ逃げ出す群衆の混乱を風刺した「あわて絵」です。

|

| 《延寿安穏之見酔》 文久3年(1863) 国立歴史民俗博物館蔵 |

慶応3年(1867)夏から翌年の春にかけて東海、近畿地方を中心に各地に広まったのが、「ええじゃないか、ええじゃないか」と連呼しながら民衆が乱舞する民衆運動。

この絵には、踊り浮かれる人々や、空から降ってきたお札を受け止めようとする人々が大騒ぎする様子が描かれています。

|

| 《諸神諸仏富士山江集会》 三代歌川広重画 慶応3年(1867)9月 国立歴史民俗博物館蔵 |

多種類の虫が二手に分かれて戦う様は幕末には人気の画題でした。

この絵は戊辰戦争を虫合戦で風刺したもので、右方が新政府軍、左方が旧幕府軍。

白河城をめぐって会津藩を中心とする奥羽越列藩同盟側と新政府軍とが激しく戦っ

ていた時期の絵です。

|

| 《夏の夜虫合戦》 慶応4年(1868)5月 国立歴史民俗博物館蔵 |

この絵の題名が示すのは、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と称していた時代、なかなか進まない清洲城の修理を信長から命じられ、わずか三日でやり終えたという逸話ですが、この絵は官軍との戦いに備えて上野寛永寺に陣取った彰義隊の戦準備の様を描いたものと思われています。

織豊時代の出来事を描くことは本来法令違反でしたが、戊辰戦争の頃になると規制のたがも緩んだせいか、その時代に仮託した絵が散見されるようになりました。

|

| 《元亀年中織田家城塀破損して木下藤吉是お承三日の内に繕之図》 歌川芳藤画 慶応4年(1868)5月 国立歴史民俗博物館蔵 |

6 開帳と流行り神

江戸時代には、さまざまな神仏がにわかに流行し、それを当て込んだ錦絵も大量に売り出されました。

この章では、嘉永2年(1849)のお竹大日如来などの流行の折に出た多彩な錦絵や、神仏の開帳に合わせて興行された見世物の錦絵などが紹介されます。

江戸時代前期に江戸の富商の家で働いていた竹女が大日如来の化身だとされて信仰を集め、嘉永2年(1849)に江戸でお竹大日如来の開帳があったときに多くの錦絵が売り出されましたが、この絵は雲に乗って昇天する竹女の姿が描かれています。

|

| 《おたけ大日如来略えんぎ》 歌川国芳画 嘉永2年(1849) 個人蔵 |

7 横浜絵

アメリカをはじめとする列強との通商条約をもとに開港し、急速に貿易都市として発展した横浜の街の景観や風俗は江戸の人々にとっても関心の的で錦絵の新たな画題となりました。横浜をテーマにした錦絵は万延元年(1860)から翌文久元年(1861)をピークに大量に出版され、今日では横浜絵(横浜浮世絵とも)と呼ばれています。

この章では横浜絵の中から代表的な画題のものが紹介されます。

この絵は開港地横浜の風俗や建物などを描く横浜絵のひとつで、「どんたく」とはオランダ語のゾンターク(Zontag)、日曜日のことで休日に横浜に居留する外国人たちが揃って遊歩する光景を描いたものです。

各国の旗を持つ人や、港の沖には各国の旗をなびかせた船も見られます。

|

| 《横浜鈍宅之図》 歌川貞秀画 文久元年(1861)2月 国立歴史民俗博物館蔵 |

開港地横浜に設けられた港崎遊廓でも屈指の豪華さを誇った岩亀楼は、繰り返し錦絵に描かれています。襖にはさまざまな扇絵が貼り付けられているので、岩亀楼の中でも特に豪華な扇の間であることがわかります。

岩亀楼をはじめとした遊廓街は、現在、横浜スタジアムのある横浜公園に当たる場所にありました。横浜DeNAベイスターズファンで賑わう今日とは隔世の感があります。

|

| 《五ヶ国於岩亀楼酒盛の図》 歌川芳幾画 万延元年(1860)12月 国立歴史民俗博物館蔵 |

8 動物狂騒曲

万延元年(1860)に舶載された豹は江戸の両国で見世物に出され、雌のトラとして評判を呼び、大勢の観客を集めました。かつては、黒斑の豹はトラの雌と考えられていたのです。

また、明治5、6年(1872、73)には、ウサギブームを背景に投機目的の飼育が大流行しました。

この章では人々が動物に熱狂した世相を写した錦絵が紹介されます。

俗謡に合わせて踊るウサギが可愛らしいです。

|

| 《かつぽれかへうた》 東柴画 明治6年(1873) 国立歴史民俗博物館蔵 |

9 開化絵とその周辺

明治維新によって急速に変貌していく東京の町や風俗は、錦絵の好画題となり、それらは今日「開化絵」と呼ばれています。

新しく名所となった擬洋風建築や鉄道、多くの観覧者を集めた博覧会などが描かれた作品や、それらとは対照的に繊細な彩色で抒情的に開化の東京を表現した小林清親の「光線画」もこの章では展示されます。

この絵には、東京の名所と滑稽場面を組み合わせた揃物の一枚で、海運橋越しに竣工間もない擬洋風建築の三井組ハウスが描かれています。橋の上で写真を撮っていた写真師のカメラが荷車にぶつかられた場面ですが、荷車はちょうどこの時期に浅草寺境内で興行していたフランスのスリエ曲馬団を宣伝する一行です。