今年で22回目を迎えた東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画が始まりました。

王羲之、趙孟頫、文徴明、董其昌はじめ歴代中国の書家たちが特集されて、毎年新春に開催されている連携企画の今年のタイトルは「拓本のたのしみ」。

今回は世界屈指の拓本コレクションで知られる三井記念美術館が加わり、同館所蔵の拓本の名品が台東区立書道博物館に展示されるというので楽しさ倍増。開幕を心待ちにしていました。

|

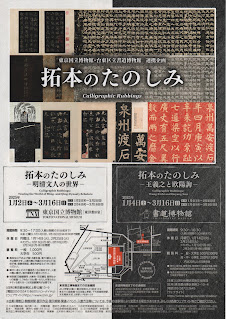

| 展覧会チラシ |

今回の連携企画のタイトルは「拓本のたのしみ」ですが、サブタイトルは東京国立博物館では「明清文人の世界」、台東区立書道博物館では「王羲之と欧陽詢」と、両館では異なりますので、それぞれの館ごとの見どころを紹介していきたいと思います。

東京国立博物館

展覧会名 東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「拓本のたのしみ」

拓本のたのしみー明清文人の世界ー

会 期 2025年1月2日(木)~3月16日(日)

前期 1月2日(木)~2月2日(日)

後期 2月4日(火)~3月16日(日)

会 場 東京国立博物館 東洋館8室

※展覧会の詳細等については同館公式サイトをご覧ください⇒東京国立博物館

※総合文化展では個人利用に限り撮影ができます。ただし、撮影禁止マークのついている作品は、所蔵者の意向により撮影ができません。

いつもは中国の書画の名品が展示されて、上海博物館に瞬間移動したような気分にさせてくれる東洋館8室は、今回は会場内いっぱいに拓本の名品の数々が展示されています。

|

| 右から 《孔宙碑》後漢時代・延熹7年(164)市河三鼎氏寄贈、 《皇甫誕碑》欧陽詢筆 唐時代・貞観元~15年(627-641)、 王羲之筆《興福寺断碑》唐時代・開元9年(721) いずれも前期展示、東京国立博物館蔵 |

展示ケースには大判の拓本がずらりと並んでいて、石碑本体の亀裂がそのまま写されているものもあって、迫力満点。

さらに、黒ではなく朱を使った拓本や、平面ではない青銅器をどうやって写し取ったのだろうと考えてしまう作品もあって多士済々。

|

| 右から 《万安橋記》蔡襄筆 北宋時代・嘉祐5年(1060)由井勇造氏寄贈 前期展示 《大盂鼎》西周時代・前11世紀 通期展示、 《開通褒斜道刻石》後漢時代・永平9年(66) 前期展示 いずれも東京国立博物館蔵 |

そして、会場内の中央には石柱が堂々とした姿で鎮座しています。

|

| 《仏頂尊勝陀羅尼経幢》唐時代・咸通9年(868)端方氏寄贈 通期展示 東京国立博物館蔵 |

この壮観な景色を見ただけでも期待が高まってきますが、展示されている作品を詳しく知ると、すごい内容の展示であることがよくわかります。

たとえば、上の写真《仏頂尊勝陀羅尼経幢》は、八角柱のそれぞれの面に「仏頂尊勝陀羅尼経」を刻んだもので、清末の大コレクター・端方が明治36年(1903)に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会に出品して、閉会後に東京帝室博物館(現:東京国立博物館)の依頼を受けて寄贈したといういきさつがありました。

上の写真右はその拓本の画像で、原本は会場内の別の場所に展示されているので、ここでは拓本と原石が同時に見られるという貴重な体験をすることができるのです。

中国4世紀の東晋時代に活躍した書聖・王羲之の書は、それを愛した唐の太宗皇帝が全国に散在するものを収集して宮中に秘蔵し、なかでも「蘭亭序」は太宗が眠る昭陵(しょうりょう)に副葬され、その他の書も戦乱などで失われてしまいました。そのため真筆は一つも残されていないので、拓本は王羲之の書風を伝える貴重なものなのです。

王羲之の代表作「蘭亭序」も、異なるバージョンのものが前期後期で展示されますが、注目したいのが《蘭亭図巻(万暦本)》(後期には乾隆本が展示されます)。

|

| 《蘭亭図巻(万暦本)》原跡:王羲之他筆、明時代・万暦20年(1592) 高島菊次郎氏寄贈 前期展示 東京国立博物館蔵 |

この作品を初めて見たのは、平成25年(2013)に東京国立博物館で開催された特別展「書聖 王羲之」の時でした。

王羲之が41人の名士を集めて催した蘭亭曲水の宴の場面が描かれた《蘭亭図巻(万暦本)》には、名士たちが作った詩も書かれていたので、日本の絵師たちも好んで描いた題材ですが、詩まで描き込んだものは見たことがなく、「さすが中国の作品だ!」と驚いたことをよく覚えています。

いつも趣のあるしつらえで楽しませてくれる文人の書斎を再現したスペースも、中央には拓本が掲げられています。この場でしばしたたずんで、明清の文人たちになった気分になって拓本を愛でてみてはいかがでしょうか。

台東区立書道博物館

展覧会名 東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画「拓本のたのしみ」

拓本のたのしみー王羲之と欧陽詢ー

会 期 2025年1月4日(土)~3月16日(日)

前期 1月4日(土)~2月2日(日)

後期 2月4日(火)~3月16日(日)

会 場 台東区立書道博物館

※展覧会の詳細等については同館公式サイトをご覧ください⇒台東区立書道博物館

※展示室内は撮影禁止です。掲載した写真は報道内覧会で同館の許可を得て撮影したものです。

台東区立書道博物館の「拓本のたのしみ」のサブタイトルは、ずばり「王羲之と欧陽詢」。

まずは王羲之から。

同館の大きな見どころのひとつは、王羲之の書簡を集めて作られた法帖(※)の「十七帖」が見られることです。今回は他館蔵のものを含めて5点(前期4点、通期1点)展示されます。

(※)拓本には、青銅器(金)や石碑等(石)に施された文字や文様を紙に写し取る「金石拓本」と、肉筆による歴代の名筆を版に刻んで拓本にとり複製する「法帖(ほうじょう)」という方法があります。

続いては欧陽詢。

もうひとつの見どころは、王羲之の書法の流れを汲んだ初唐三大家の一人、欧陽詢の代表作「九成宮醴泉銘」が見られることです。

「九成宮醴泉銘」は、太宗皇帝が隋の仁寿宮を修復した九成宮に避暑に行った時、宮中の一隅に醴泉(甘い味の泉)が湧き出たことを記念して建てた碑の拓本で、今回は三井記念美術館所蔵のものを含め前後期で11点もの「九成宮醴泉銘」が展示されるという超豪華な内容になっています。そのうえ、これだけ作品数が多いと、拓本を取った年代の違いを楽しむことだってできるのです。

|

| 右から 《九成宮醴泉銘(海内第一本)》、《九成宮醴泉銘(天下第一本)》 《九成宮醴泉銘(官拓本)》 いずれも欧陽詢筆 唐時代・貞観6年(632) 前期展示 三井記念美術館蔵 |

真筆が残っていない王羲之の書は、筆跡を集めて作られた石碑の拓本や、唐の太宗皇帝が収集した真筆を初唐の三大家(欧陽詢、褚遂良、虞世南)らに臨書させたものからうかがうことができますが、太宗皇帝が王羲之の「蘭亭序」を能書の臣下に臨書させて、見事ナンバーワンに輝いたのが欧陽詢でした。

時を越えて「師弟関係」にあった二人の書家の競演が見ることができて、とても幸せな気分になってきます。

2階展示フロアー一番奥の中村不折記念室には、立体のものをどうやって拓本に写し取るのだろうと不思議に思っていた青銅器の拓本がずらりと並んでいます。

|

| 中村不折記念室 展示風景 |

驚いたことに、本館には拓本のもととなった本物の青銅器も展示されていました。

上の写真右から4点目の《井仁〇鐘銘》(〇は上に「二」、下に「女」)(西周時代・前9~前8世紀 前期展示 台東区立書道博物館蔵)と本館の青銅器をぜひ見比べてみていただきたいです。

これも実は先ほどご紹介した中国の大コレクター・端方のコレクションでした。

展示作品の図版や、詳しい解説のコラムを満載した「拓本のたのしみ」図録も好評発売中。

どうやったら写せるのだろうと悩んだ青銅器の拓本の取り方も掲載されています。

東京国立博物館、台東区立書道博物館とも前期後期でほとんどの作品が展示替えになりますので、ぜひ両館の前期も後期もどちらもご覧いただきたいおすすめの展覧会です。