早いもので今日が2024年の大晦日。今年も恒例の「私が見た展覧会ベスト10」を発表したいと思います。

第1位 特別展「中尊寺金色堂」

会 期 2024年1月23日(火)~4月14日(日)

会 場 東京国立博物館

中尊寺金色堂内にある3つの須弥壇のうち中央檀上の国宝仏像11体がそろって公開される展覧会でした。現地ではできないことですが、まるで中央檀の中を回遊するかのように仏様を拝むことができるという贅沢な体験ができました。

第2位 静嘉堂@丸の内 特別展「眼福ー大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」

会 期 2024年9月10日(火)~11月4日(月・振休)

会 場 静嘉堂@丸の内(明治生命館1階)

約1,400件にものぼる静嘉堂の茶道具コレクションの中から将軍家や大名家が旧蔵していた茶道具の名品をはじめ選りすぐりの79件が展示された超豪華な内容の展覧会でした。

名物の茶入だけでなく、茶入を含む仕覆(しふく)や箱など付属品も所狭しと並ぶ様は壮観でした。

第3位 泉屋博古館東京 特別展「オタケ・インパクトー越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズムー」

会 期 2024年10月19日(土)~12月15日(日)

会 場 泉屋博古館東京

今では忘れ去られた存在になってしまいましたが、近代日本画界に旋風を巻き起こした尾竹三兄弟の重要作や初公開作品など、前後期あわせて約70点もの作品が大集結した展覧会でした。

いつかは見たいと思っていた、日本画では珍しいアヴァンギャルドな作品、尾竹竹坡《月の潤い・太陽の熱・星の冷え》(宮城県立美術館蔵)を目の前にして大きなインパクトを受けました。

第4位 根津美術館 企画展 美麗なるほとけー館蔵仏教絵画名品展ー

会 期 2024年7月27日(土)~8月25日(日)

会 場 根津美術館

根津美術館が所蔵する約200件もの仏教絵画の中から、やまと絵と中国・宋代絵画が融合した国宝「那智瀧図」をはじめ、現存最古でありながら保存状態が良い大日如来像、中国・唐代の失われた原本を写した作品など、国宝・重文19件を含む約40件の貴重な名品が展示された展覧会でした。

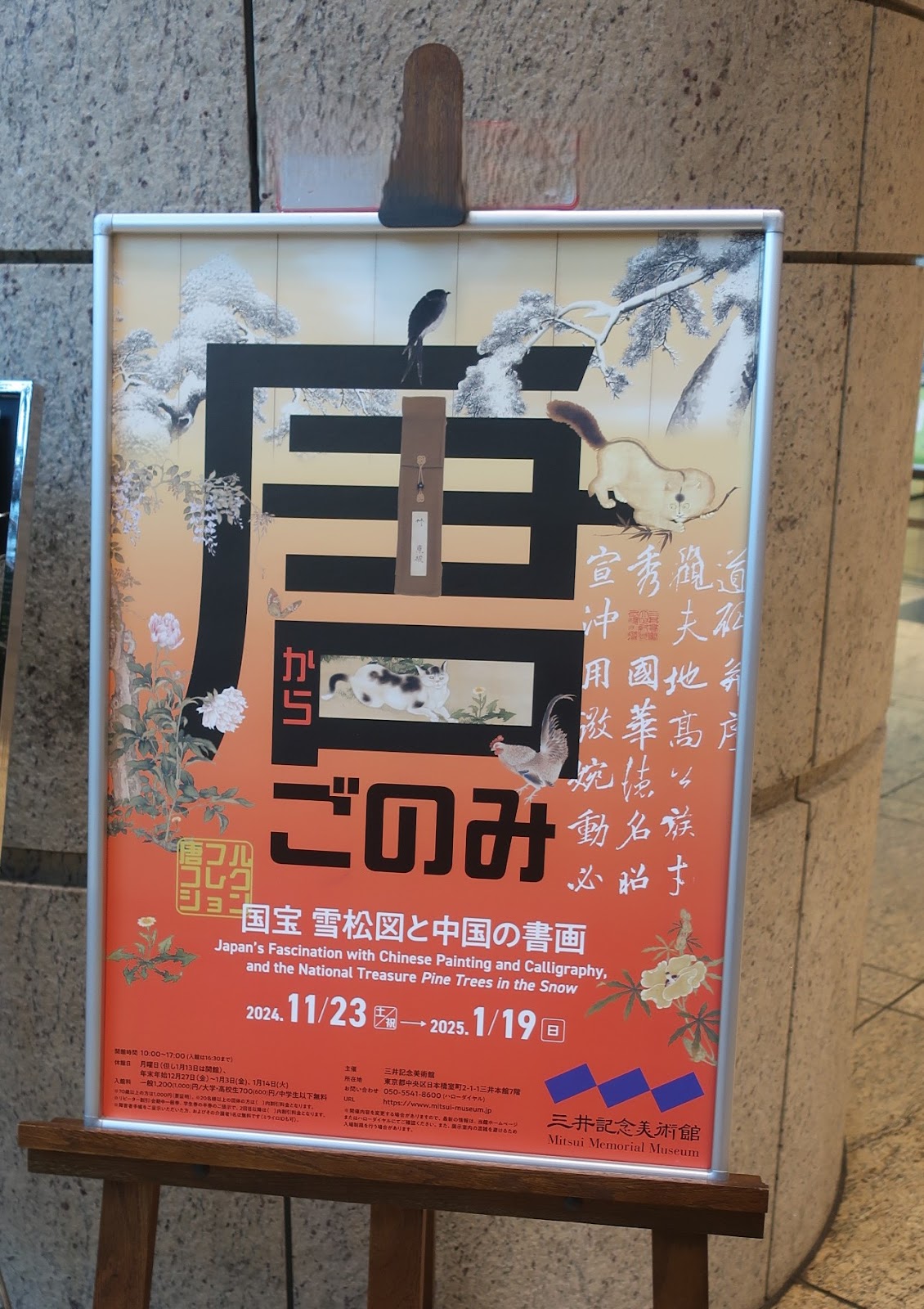

第5位 三井記念美術館 「唐ごのみー国宝 雪松図と中国の書画ー」

会 期 2024年11月23日(土・祝)~2025年1月19日(日)

会 場 三井記念美術館

三井記念美術館の冬の風物詩・円山応挙の国宝《雪松図屏風》とともに、中国・宋~元時代から、明や清に至るまで、江戸時代の人たちが愛でた「唐ごのみ」の逸品が展示されている展覧会です。

王羲之や顔真卿はじめ、世界屈指の拓本コレクションで知られる同館所蔵の拓本の名品のレパートリーに感動しました。

新年は1月19日(日)まで開催しているので、まだの方はぜひ!

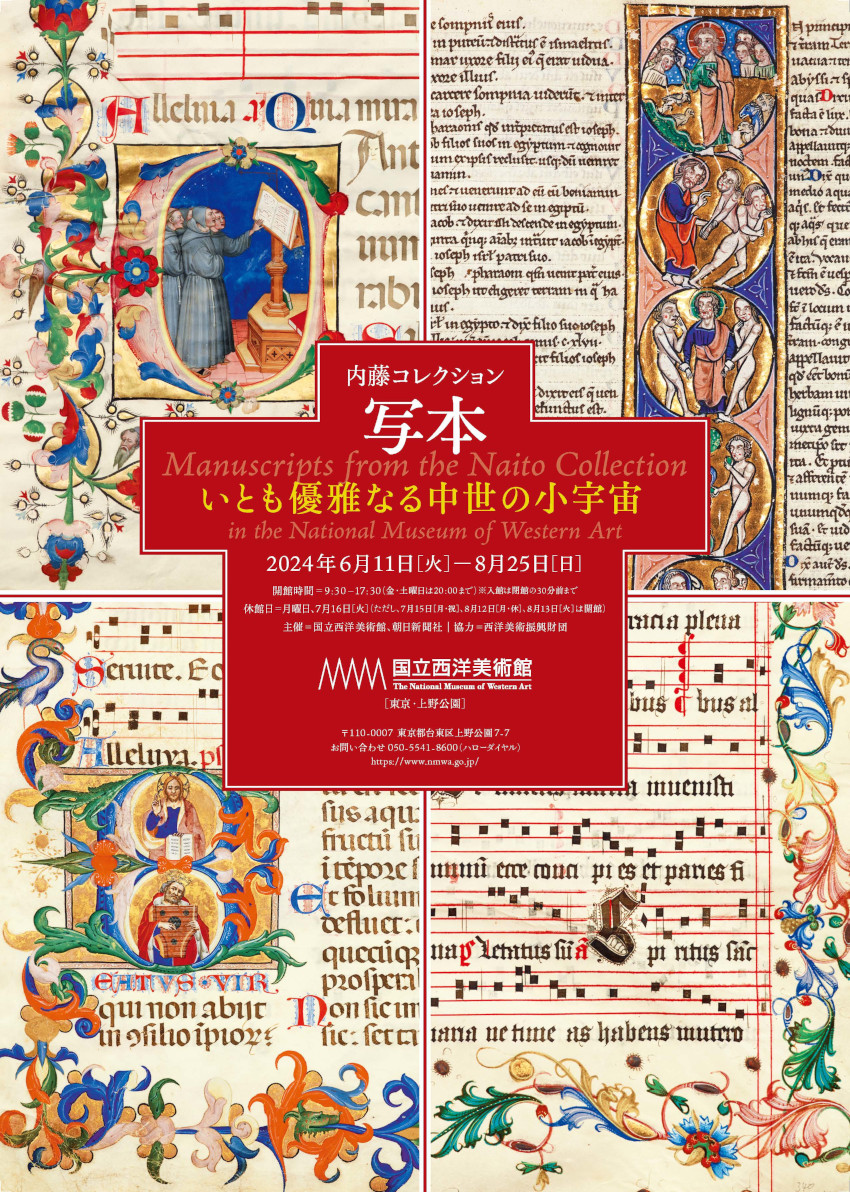

第6位 国立西洋美術館 企画展「内藤コレクション 写本ーいとも優雅なる中世の小宇宙」

会 期 2024年6月11日(火)~8月25日(日)

会 場 国立西洋美術館

活版印刷術がなかった中世ヨーロッパで羊や子牛などの動物の皮を薄く加工して作った獣皮紙に聖書などのテキストを写筆した「写本」のカラフルな装飾の華やかさや、今でいう「ゆるカワ」キャラクターのイラストが楽しめました。

第7位 山種美術館【特別展】犬派?猫派?ー俵屋宗達、竹内栖鳳、藤田嗣治から山口晃までー

会 期 2024年5月12日(日)~7月7日(日)

会 場 山種美術館

江戸初期から現代までの可愛い犬や猫が描かれた日本画の作品が大集結した、動物好きにはたまらない、心が癒される展覧会でした。トリ派のためにも鳥の作品も展示されていました。

第8位 大倉集古館 特別展「大成建設コレクション もうひとりのル・コルビュジエー絵画をめぐって」

会 期 2024年6月25日(火)~8月12日(月・休)

会 場 大倉集古館

建築家として知られるル・コルビュジエの初期から晩年までの絵画作品が約130点も展示された展覧会でした。

作品のモチーフがどこに描かれているのだろうと考えさせられてしまう、ル・コルビュジエのミステリアスな抽象絵画は味わい深いものがありました。

第9位 相国寺承天閣美術館 企画展「禅寺の茶の湯」

会 期 2024年9月14日(土)~2025年2月2日(日)

会 場 相国寺承天閣美術館

室町幕府第三代将軍・足利義満によって創建された臨済宗相国寺派大本山相国寺と、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)をはじめとした塔頭寺院の茶の湯の名品がⅠ期Ⅱ期で全203作品が展示される展覧会です。

知っているようで知らなかった禅寺と茶の湯のかかわりがわかるとても興味深いに展覧会です。

会期は2025年2月2日(日)まで。メインビジュアルになっているⅡ期展示の国宝《玳玻散花天目茶碗》(相国寺蔵)が展示されています。ご興味のある方はぜひ!

第10位 川崎浮世絵ギャラリー

川崎浮世絵ギャラリーは、希少な肉筆浮世絵から、役者絵、美人画、武者絵、新版画まで豊富な浮世絵コレクションで知られる「斎藤文夫コレクション」が展示される美術館ですが、去る11月29日に同館名誉館長の斎藤文夫さんが逝去されました。

ご冥福をお祈りするとともに、これからも毎回、企画展を楽しみに通い続けたいと思います。斎藤文夫さんありがとうございました。

4周年記念のときの紹介記事⇒【皆勤賞継続中!】伝説の浮世絵コレクションを見に行きませんか。

番外編 東京長浜観音堂

滋賀県の長浜「観音の里」から毎回一体の観音様に東京までお出ましいただいていた「東京長浜観音堂」が今年12月1日に閉館になりました。

長い間ありがとうございました。

過去の紹介記事⇒東京で滋賀・長浜の観音めぐりが楽しめます!

毎年、見に行った展覧会はどれも印象的でベスト10を選ぶのに苦労しますが、今年は一つ美術館・博物館につき一つの展覧会というルールで選んでみても、例えば東京国立博物館では、本阿弥光悦展にしようか、はにわ展にしようか悩みました。

それだけ今年もアートライフが充実していたということだと思います。

来年も新たな展覧会にめぐり会えるのが楽しみです。

あらためまして今年一年のご愛読ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

みなさまよいお年をお迎えください。

「私が見た展覧会ベスト10」のバックナンバーはこちらです。